おりがみと言ったら鶴と答える人もいるくらいの折り鶴。

幼稚園や小学校で習ったことのある人は多いけど、いざ折ろうとすると意外と折り方がわからない人が多い!?

折り鶴だけでも折れるにこしたことはないので、この機会に鶴の折り方を再確認しましょう。

ちなみに、日本の折り鶴は海外の方に折ってあげるととても喜ばれますよ。

今回は通常の鶴だけでなく、足ありの鶴の折り方についてもお伝えします。

足ありは真面目な場面ではつかえないけど、ちょっとした笑いならとれるかも。

それでは、通常版と足あり版をおりがみで作っていきましょう!

鶴の折り方(画像付きで解説)

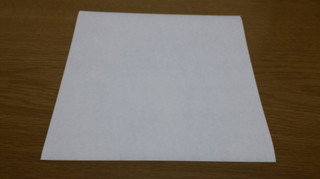

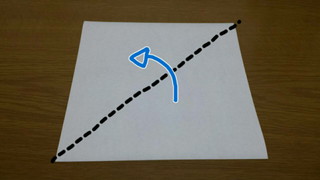

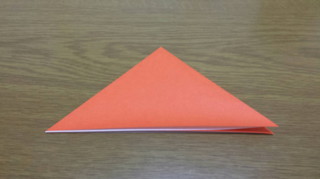

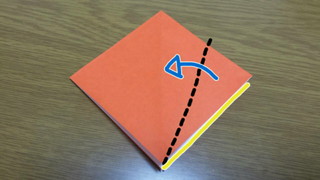

①おりがみを用意して、点線で半分におります。

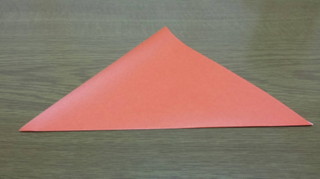

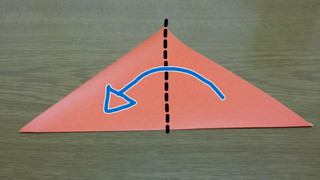

②もう一度点線で半分におります。

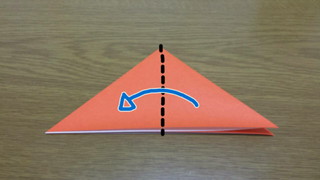

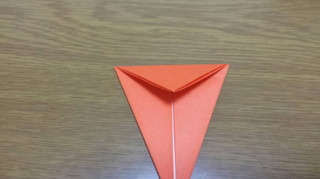

③さらに半分におって、しっかりと折り目を付けたら戻します。

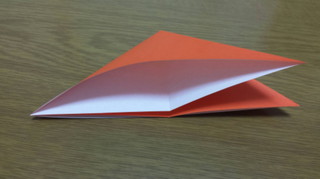

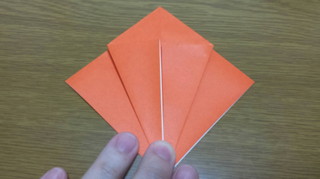

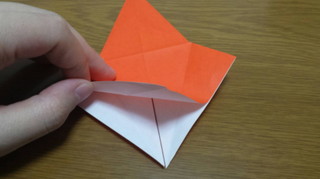

④一番上の一枚を持ち上げて、ハートのマークを合わせるようにおります。

裏返して反対側も同じようにおります。

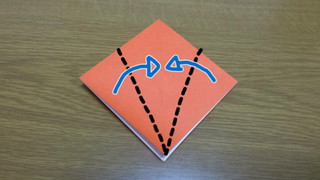

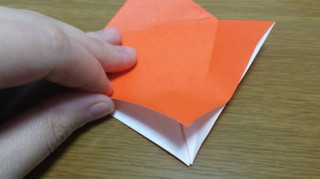

⑤黄色い線を真ん中に合わせるように点線でおります。

反対側も同じようにおります。

裏返して反対側も同じようにおります。

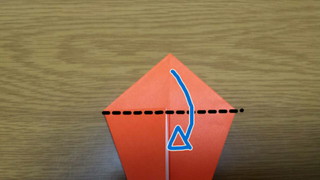

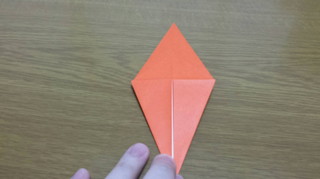

⑥点線で折ります。

しっかり折り目をつけたら、次のようにひろげます。

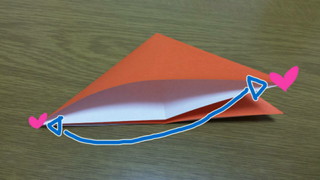

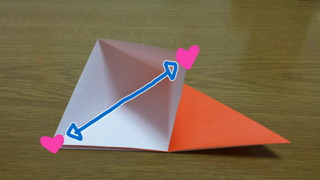

⑦一番上の一枚を持ち上げて、ピンクのハートのマークを青いハートに合わせるようにおります。

裏返して反対側も同じようにおります。

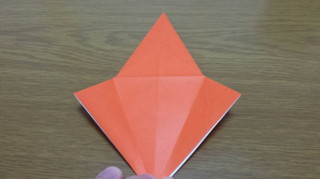

⑧ハートを真ん中に合わせるように点線でおります。

反対側も同じようにおります。

裏返して反対側も同じようにおります。

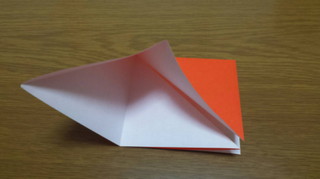

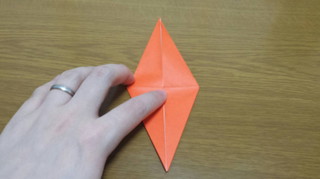

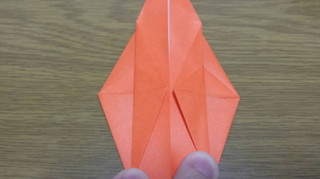

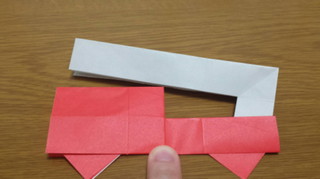

⑨横からみて、画像の様に広げます。

裏側も同じように広げてつぶします。

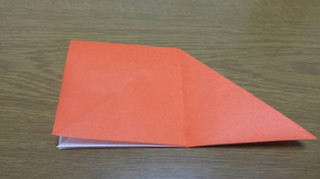

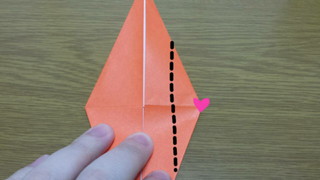

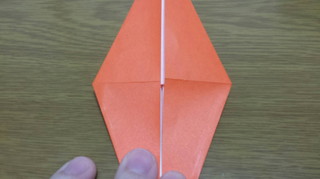

⑩点線で半分におります。

裏返して反対側も同じようにおります。

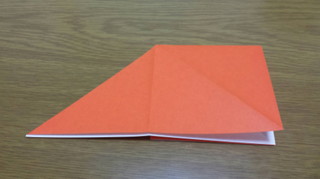

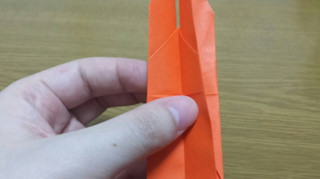

⑪画像の様に広げてつぶします。

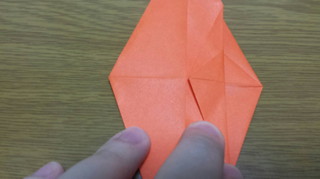

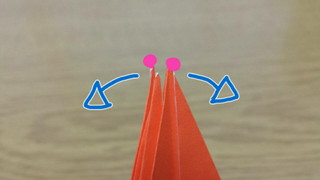

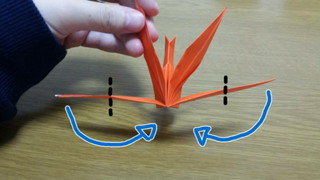

⑫羽の部分を持って左右に広げます。

背中の部分がふくらむくらいがベスト!

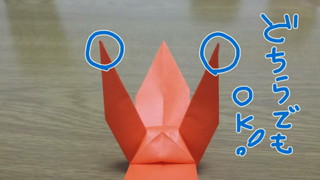

⑬画像のどちらか一方を内側に折り込んで頭を作れば…

折り鶴の完成です!

さて、ここからちょっとおふざけな「がに股足の鶴」に変身させちゃいましょう。

足あり版の鶴の折り方

⑭しっぽを下におろします。

⑮点線の部分をハサミで切ります。

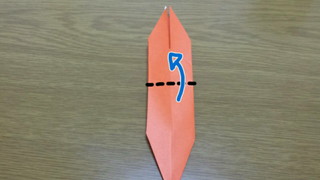

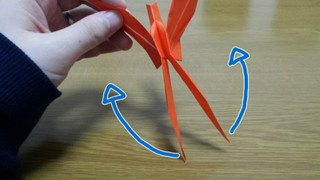

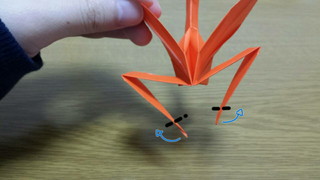

⑯切った所を矢印の方向に広げます。

⑰真ん中の辺りで矢印の方向におります。

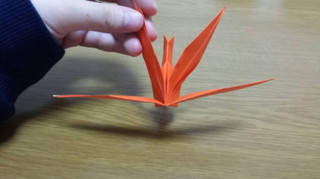

⑱点線の辺りで矢印の方向におります。

すると…

がに股鶴の完成です!

折り方のポイント

初心者は7番の折り目をつけたところから広げていくところでつまりやすいので、よく確認して作っていきましょう!

また、9番と11番のひろげてつぶすところや向きがわからなくなって混乱しやすい鶴のおりがみ。

最初は、裏返したりしたときに向きや方向を考えて折っていくといいでしょう。

慣れたら、確認しなくてもよゆうで折れるようになってきます。

最後に

どうでしたか?

ちょっと手を加えるだけで、子どもから大人まで笑顔になること間違いなしのおもしろ鶴ができちゃいました。

ぜひ、ためしてみてくださいね!

ただし、ハサミを使うときはご注意をお願いします。

コメント

[…] おりがみきっず:鶴を作ってみよう […]